ABSTRAK

Pendidikan memainkan peran penting dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dengan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) yang membina pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk masa depan yang berkelanjutan. ESD menekankan pembelajaran holistik, pemikiran kritis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan partisipatif. Teori perilaku terencana (TPB), yang berfungsi sebagai kerangka panduan untuk penelitian ini, menyatakan bahwa niat membentuk tindakan yang direncanakan dan dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Sementara penelitian menggarisbawahi pentingnya pengajaran strategis dan partisipasi siswa dalam pendidikan keberlanjutan, bukti empiris masih terbatas mengenai bagaimana sikap, norma, dan kontrol perilaku yang dirasakan siswa membentuk niat keberlanjutan mereka. Penelitian ini mengkaji dampak kursus ESD pada tindakan keberlanjutan sukarela di antara siswa Jepang ( n = 106) dan Nigeria ( n = 27). Dengan menggunakan desain kuasi-eksperimental, ia menilai pengaruh diskusi kelas dan komunikasi SDG pada niat dan perilaku siswa. Hasil yang dianalisis dengan Coarsened Exact Matching (CEM) dan regresi logistik mengungkapkan bahwa diskusi kelas secara signifikan meningkatkan niat siswa dan tindakan terkait SDG berikutnya (OR = 3,95, p = 0,002). Selain itu, paparan komunikasi SDG yang sering meningkatkan kemungkinan siswa terlibat dalam tindakan keberlanjutan sukarela. Temuan tersebut menunjukkan bahwa diskusi terstruktur mendorong pengembangan sikap, memperkuat keberlanjutan sebagai perilaku yang didukung secara sosial. Selain itu, pesan SDG meningkatkan kontrol perilaku yang dirasakan dengan menormalkan praktik keberlanjutan dan mengurangi hambatan yang dirasakan untuk bertindak. Agar ESD menjadi paling efektif, ia harus mengintegrasikan lingkungan belajar partisipatif dan pendekatan komunikasi strategis yang memperkuat efikasi diri, memperkuat norma sosial, dan mempertahankan keterlibatan perilaku jangka panjang.

1 Pendahuluan

Laporan Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (WCED) tahun 1987, yang dikenal sebagai laporan Komisi Brundtland, mendefinisikan pembangunan berkelanjutan (SD) sebagai “pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka (WCED 1987 )”. Definisi ini meletakkan dasar bagi 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang ditetapkan pada tahun 2015 untuk memandu upaya global menuju masa depan yang berkelanjutan. SDG, bagian dari Agenda 2030 PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan dan diratifikasi oleh 193 negara anggota, mengatasi tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui strategi pembangunan terpadu (Majelis Umum PBB 2015 ).

Meskipun implementasi, kemajuan, dan dokumentasi SDGs sangat bervariasi di berbagai negara, beberapa faktor telah diidentifikasi sebagai faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan adopsi, seperti prioritas area keberlanjutan utama, kemitraan publik-swasta, kolaborasi antarlembaga, peningkatan pendanaan, serta pembelajaran dan kepemimpinan transformatif (Allen et al. 2018 ; Bardal et al. 2021 ; Duran y Lalaguna and Dorodnykh 2018 ; Hickmann et al. 2023 ; Saxena et al. 2021 ). Akan tetapi, SDGs juga menghadapi kritik, dengan beberapa pihak melabelinya sebagai sesuatu yang tidak realistis (Easterly 2015 ).

Selain itu, satu faktor penting yang sering diidentifikasi dalam mencapai SDGs adalah peran penting pendidikan, khususnya pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD). ESD memupuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk masa depan yang berkelanjutan, menekankan pemikiran kritis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan partisipatif (Rauch 2002 ; Vare dan Scott 2007 ; Zhang et al. 2002 ). Meskipun memiliki potensi transformatif, ESD menghadapi tantangan, termasuk kebutuhan untuk bergerak melampaui fokus sempit pada modal manusia dan model pembangunan yang berpusat pada Barat dan sebaliknya mengatasi masalah keadilan sosial dan ekologi yang lebih luas (Nussbaum 2010 ; Payne 2016 ). Lebih jauh lagi, efektivitas ESD masih menjadi area perdebatan, dengan temuan empiris yang beragam. Beberapa penelitian menyoroti dampak positifnya terhadap kesadaran dan keterlibatan siswa, sementara yang lain menunjukkan tantangan dalam mengukur pengaruh langsungnya terhadap perilaku dan niat untuk terlibat dalam tindakan keberlanjutan (Ssossé et al. 2021 ; Probst 2022 ; Sass et al. 2024 ).

Dalam memeriksa dampak perilaku ESD, studi ini menggunakan Teori Perilaku Terencana (TPB) milik Ajzen ( 1985 , 1991 ), sebuah kerangka kerja yang mapan untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku yang disengaja. Menurut TPB, kemungkinan seorang individu untuk terlibat dalam perilaku tertentu ditentukan oleh tiga konstruksi inti: (1) sikap, yang merujuk pada evaluasi individu terhadap perilaku tersebut sebagai baik atau tidak baik; (2) norma subjektif, yang menangkap tekanan sosial yang dirasakan untuk terlibat atau tidak terlibat dalam perilaku tersebut; dan (3) kontrol perilaku yang dirasakan, yang mencerminkan kepercayaan diri individu terhadap kemampuan mereka untuk melakukan perilaku tersebut (Ajzen 1991 ). Ketiga komponen ini membentuk niat perilaku individu, yang, jika digabungkan dengan kontrol dan kesempatan yang cukup, diterjemahkan menjadi perilaku aktual.

Ketika diterapkan pada ESD dan tindakan terkait keberlanjutan, TPB menyediakan model penjelasan yang kuat untuk memahami bagaimana intervensi pendidikan memengaruhi niat dan perilaku pro-lingkungan siswa. Penelitian menunjukkan bahwa siswa yang mengembangkan sikap positif terhadap keberlanjutan, memahami norma sosial yang kuat yang mendukung keberlanjutan, dan merasakan kontrol perilaku yang tinggi lebih cenderung menerjemahkan pengetahuan keberlanjutan mereka menjadi tindakan (Bamberg dan Möser 2007 ). Namun, studi empiris tentang dampak langsung ESD pada konstruksi TPB masih belum meyakinkan, dengan beberapa temuan menunjukkan bahwa perolehan pengetahuan saja tidak cukup untuk mendorong perilaku berkelanjutan, memerlukan strategi pembelajaran eksperiensial yang meningkatkan kontrol perilaku yang dirasakan dan memperkuat tekanan normatif (Probst 2022 ; Sass et al. 2024 ).

Selain itu, area penyelidikan penting adalah bagaimana pengetahuan ESD dikomunikasikan baik di dalam maupun di luar kelas. Ini sangat penting mengingat bahwa ESD menggunakan pendekatan pengajaran yang khas, yang sering digambarkan sebagai tidak konvensional dibandingkan dengan pedagogi tradisional. Tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan niat positif terhadap tindakan keberlanjutan dengan menumbuhkan sikap yang baik, memperkuat norma subjektif (tekanan sosial yang dirasakan untuk bertindak), dan meningkatkan kontrol perilaku yang dirasakan, memastikan siswa merasa mampu mengambil tindakan. Berbagai metode pedagogi telah diidentifikasi untuk mengintegrasikan SDGs melalui ESD, termasuk pembelajaran layanan (Martín-Sánchez et al. 2022 ), gaya mengajar delegator (Nousheen dan Tabassum 2024 ), pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berorientasi proyek, dan lokakarya lintas disiplin (Albareda-Tiana et al. 2019 ). Terlepas dari pendekatan spesifiknya, penelitian secara konsisten menyoroti diskusi kelompok sebagai elemen kunci untuk meningkatkan efektivitas, berkontribusi pada lingkungan belajar yang lebih menarik (Flosason et al. 2015 ), pengalaman sosial yang positif dengan teman sebaya (Lin et al. 2022 ), kemanjuran mengajar yang lebih tinggi (Liaw 2009 ), dan kemampuan siswa untuk membangun pengetahuan secara mandiri sambil terlibat dengan beragam perspektif (Larson 2000 ).

Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk mengatasi kesenjangan penelitian yang kritis dengan menyelidiki bagaimana ESD memengaruhi atau berinteraksi dengan sikap siswa, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan mengenai tindakan keberlanjutan sukarela. Dengan menggunakan TPB sebagai lensa analitis, penelitian ini bertujuan untuk memeriksa mekanisme yang melaluinya pengalaman pendidikan membentuk niat keberlanjutan siswa dan, pada akhirnya, keterlibatan mereka yang sebenarnya dalam praktik keberlanjutan. Memahami dinamika ini sangat penting untuk merancang kurikulum ESD yang lebih efektif yang tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga memberdayakan siswa untuk bertindak atas komitmen keberlanjutan mereka dengan cara yang bermakna. Selain itu, penelitian ini sangat penting mengingat bahwa penelitian ini dilakukan di dua negara yang secara sosial ekonomi, geografis, dan budaya berbeda; oleh karena itu, temuan tersebut dapat memberikan referensi lintas budaya tentang dampak ESD dalam membentuk niat siswa untuk bertindak atau terlibat dalam tindakan keberlanjutan sukarela.

Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kursus ESD terhadap tindakan keberlanjutan sukarela oleh siswa Jepang dan Nigeria. Studi ini secara khusus membahas dua pertanyaan penelitian: Apakah kursus ESD untuk SDG, khususnya komponen diskusi, memperdalam pengetahuan SDG dan memengaruhi perilaku siswa untuk terlibat dalam tindakan keberlanjutan sukarela? Apakah paparan terhadap komunikasi SDG di luar sekolah memperkuat pengetahuan SDG siswa, yang mengarah pada perubahan niat dan perilaku terhadap tindakan SDG sukarela?

2 Tinjauan Pustaka

2.1 SDGs dan Pendidikan

Satu dekade dalam implementasi SDG, dan hanya tinggal 5 tahun hingga batas waktu 2030, tidak ada negara yang berada di jalur yang tepat untuk mencapai semua 169 target (Leal Filho et al. 2020 ; Moyer dan Hedden 2020 ). Agenda 2030, yang dibayangkan untuk memberantas kemiskinan, kelaparan, dan ketidaksetaraan sambil mengatasi perubahan iklim, menghadapi tantangan sistemik. Hambatan utama termasuk ambiguitas tujuan, kurangnya tindakan kolektif, trade-off prioritas, akuntabilitas yang lemah, kendala keuangan, keterbatasan kapasitas, teknologi dan data yang tidak memadai, dan resistensi budaya (Leal Filho et al. 2020 ). Masalah-masalah ini menghambat kemajuan, khususnya dalam pendidikan (SDG 4), di mana pendanaan, akses, dan pelatihan guru tetap menjadi tantangan kritis, terutama di Afrika sub-Sahara (Zickafoose et al. 2024 ).

Pendidikan secara luas diakui sebagai pendorong utama pembangunan berkelanjutan, yang berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan, kesenjangan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan tata kelola (Educate a Child, 2016 ). Di Indonesia, pendidikan telah mendukung kebijakan SDG melalui advokasi, pengembangan kapasitas, dan berbagi pengetahuan (Thamrin 2020 ; Rulandari 2021 ). Kushnir dan Nunes ( 2022 ) menggambarkan pendidikan sebagai “alat pemerintahan lunak” dalam memajukan tujuan keberlanjutan. Namun, mengintegrasikan SDG ke dalam kurikulum masih belum konsisten; sementara beberapa mata pelajaran selaras dengan erat, yang lain tidak memiliki hubungan langsung, sehingga membatasi efektivitasnya (Rajabifard et al. 2021 ). Sterling ( 2016 ) menyerukan transformasi mendasar dalam pendidikan untuk membekali peserta didik menghadapi tantangan global yang muncul.

Di luar kurikulum formal, pendidikan mendorong keadilan sosial, kesetaraan gender, dan aksi iklim melalui Pendidikan Kewarganegaraan Global (GCED), yang mengembangkan pemikiran kritis, kohesi sosial, dan pembangunan perdamaian (Aoyagi 2023 ). Ini menumbuhkan tanggung jawab kolektif, apresiasi budaya, dan kepemimpinan keberlanjutan (Akçay et al. 2024 ; Pacho 2021 ). Namun, penelitian menunjukkan kesadaran siswa yang rendah tentang SDGs, dibentuk oleh sumber informasi yang terfragmentasi dan tidak konsisten (Oltra-Badenes et al. 2023 ; Omisore et al. 2017 ; Ramos-Gavilán et al. 2024 ; Sharma et al. 2023 ; Smaniotto et al. 2020 ; Zamora-Polo et al. 2019 ). Bahkan ketika kesadaran tinggi, keterlibatan perilaku tetap lemah, menyoroti keterputusan antara pengetahuan dan tindakan (Afroz dan Ilham 2020 ). Menjembatani kesenjangan ini memerlukan strategi pendidikan yang tidak hanya menginformasikan tetapi juga memberdayakan siswa untuk bertindak berdasarkan prinsip keberlanjutan melalui pembelajaran berdasarkan pengalaman dan keterlibatan berbasis nilai (Arruda Filho et al. 2019 ). Tanpa transformasi ini, siswa tidak mungkin berkontribusi secara berarti dalam mencapai SDGs.

2.2 Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (ESD)

ESD memadukan kemajuan manusia dan ekonomi dengan pelestarian budaya dan pengelolaan lingkungan, mendorong keberlanjutan melalui perencanaan masa depan, keterlibatan warga negara, pembangunan perdamaian, kesetaraan gender, hak asasi manusia, kesehatan, konservasi sumber daya, dan konsumsi berkelanjutan (Wals dan Kieft 2010 ). Efektivitasnya bergantung pada konten dan pedagogi (Pauw et al. 2015 ). Dari segi konten, ESD secara inheren bersifat interdisipliner, mencakup perubahan iklim, pengurangan kemiskinan, dan konsumsi berkelanjutan, dengan mengintegrasikan dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi (Gough 2002 ; Summers dan Childs 2007 ). Secara pedagogis, ESD menekankan pemikiran kritis, pengambilan keputusan partisipatif, dan pembelajaran berbasis nilai, yang mendorong kompetensi tindakan untuk keberlanjutan daripada meresepkan solusi tetap (Lijmbach et al. 2002 ; Mogensen dan Schnack 2018 ; Rudsberg dan Öhman 2018 ). Menurut UNESCO ( 2005 , 30–31), ESD bersifat seumur hidup, relevan secara lokal, interdisipliner, dan dapat beradaptasi dengan konsep keberlanjutan yang terus berkembang sambil mendorong pengambilan keputusan masyarakat dan pembelajaran partisipatif.

Selain itu, implementasi dan hasil ESD bervariasi secara global. Di Jepang, misalnya, Nagata ( 2017 ) membedakan antara ESD “dangkal” dan “dalam”, dengan menekankan perlunya integritas pedagogis. Di Latvia, ESD meningkatkan kepemimpinan, inovasi, dan keterlibatan komunitas (Ilisko dan Badyanova 2014 ), sementara di Spanyol, Kelas Pintar meningkatkan komunikasi ESD (Cebrián et al. 2020 ). Namun, di Inggris, guru berjuang dengan dilema etika dan kebijakan, menyeimbangkan kendala kurikulum dengan nilai-nilai pribadi (Fiselier et al. 2017 ). Oleh karena itu, sangat mencolok bahwa meskipun potensinya, ESD menghadapi kesenjangan implementasi, termasuk pemutusan kebijakan-praktik, pelatihan guru yang tidak memadai, dan tantangan dalam mengukur dampaknya di luar perolehan pengetahuan (Andersson et al. 2013 ; Ferguson et al. 2022 ; Kopnina dan Meijers 2014 ; Ssossé et al. 2021 ). Sinakou et al. ( 2019 ) mencatat adanya kesenjangan antara kebijakan internasional, wacana akademis, dan praktik kelas, sementara Hofman ( 2015 ) menekankan perlunya reformasi pendidikan guru.

Mengatasi kesenjangan ini memerlukan pengintegrasian ESD di semua mata pelajaran, menyediakan pengembangan profesional, dan mengadopsi strategi manajemen yang efektif (Laurie et al. 2016 ). Yang terpenting, studi empiris tentang dampak ESD pada tindakan siswa masih langka, khususnya dalam pendidikan anak usia dini (Hedefalk et al. 2015 ). Wals ( 2012 ) menyerukan penelitian yang menghubungkan ESD dengan hasil akademis dan perilaku, menggarisbawahi perlunya intervensi dini untuk menumbuhkan kesadaran keberlanjutan. Studi kami secara langsung mengatasi kesenjangan ini, berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang peran ESD dalam membentuk perilaku berkelanjutan.

2.3 Teori Perilaku Terencana (TPB) dan ESD untuk SDGs

TPB menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk menganalisis dan memengaruhi perilaku terkait keberlanjutan dalam ESD dan SDGs. TPB menyatakan bahwa niat perilaku, prediktor terkuat dari perilaku aktual, dibentuk oleh tiga komponen kognitif yang saling terkait: sikap (evaluasi pribadi terhadap perilaku), norma subjektif (harapan sosial yang dipersepsikan), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (keyakinan individu terhadap kemampuan untuk melakukan perilaku) (Ajzen 1991 ). Dalam konteks ESD, komponen-komponen ini sangat relevan untuk merancang intervensi pendidikan yang melampaui penyebaran pengetahuan untuk secara aktif membentuk sikap pro-keberlanjutan, memperkuat norma-norma sosial yang positif, dan memperkuat kapasitas yang dipersepsikan siswa untuk terlibat dalam tindakan keberlanjutan (Kaiser et al. 1999 , 2006 ). Studi ini menerapkan TPB untuk menilai bagaimana inisiatif ESD memengaruhi niat perilaku siswa dan keterlibatan selanjutnya dalam tindakan keberlanjutan sukarela, dengan demikian mengoperasionalkan teori tersebut sebagai mekanisme untuk mendorong perubahan perilaku dunia nyata dalam mengejar SDGs.

Selain itu, menerapkan TPB dalam kerangka SDG memerlukan pemahaman yang bernuansa tentang bagaimana strategi pendidikan memodifikasi determinan perilaku. Lebih jauh, penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pedagogis yang dirancang dengan baik dapat menumbuhkan sikap pro-lingkungan, memanfaatkan norma-norma sosial melalui panutan, dan meningkatkan PBC dengan membekali siswa dengan keterampilan nyata dan efikasi diri (Bamberg dan Möser 2007 ). Oleh karena itu, kontribusi signifikan dari penelitian ini, yang dilakukan di dua negara yang berbeda secara budaya, adalah dalam memberikan pemahaman dan interpretasi kontekstual tentang sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan yang membentuk niat untuk bertindak dan akhirnya mengarah pada tindakan atau perilaku. Demikian pula, temuan empiris menggarisbawahi pentingnya pembelajaran berdasarkan pengalaman, kolaborasi sebaya, dan keterlibatan interdisipliner dalam membentuk sikap dan tindakan terkait keberlanjutan (Saleem dan Dare 2023 ; Wendlandt Amézaga et al. 2022 ). Misalnya, sebuah studi di Meksiko mengidentifikasi korelasi positif antara pengetahuan, sikap, dan perilaku berkelanjutan siswa tentang SDG, sementara penelitian di Malaysia menyoroti peran kepemimpinan, interaksi dengan teman sebaya, dan keterlibatan masyarakat dalam memperkuat komitmen keberlanjutan (Wendlandt Amézaga et al. 2022 ; Saleem dan Dare 2023 ). Studi ini membangun wawasan tersebut dengan memeriksa bagaimana program ESD yang dirancang melalui lensa TPB dapat secara efektif mengubah niat keberlanjutan siswa menjadi tindakan yang bermakna.

Selain itu, penekanan TPB pada kontrol perilaku yang dirasakan selaras dengan tujuan pengembangan kapasitas ESD, yang menekankan pengembangan keterampilan, akses sumber daya, dan pembelajaran partisipatif sebagai fasilitator utama keterlibatan berkelanjutan dalam praktik berkelanjutan (Wolters 2014 ). Strategi pembelajaran eksperiensial, seperti inisiatif keberlanjutan berbasis proyek, pembelajaran layanan, dan latihan pengambilan keputusan interaktif, telah terbukti meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap kemampuan mereka untuk bertindak, dengan demikian memperkuat PBC dan meningkatkan kemungkinan adopsi perilaku jangka panjang (Heimlich dan Ardoin 2008 ). Oleh karena itu, studi ini mengintegrasikan konstruksi teoritis TPB dengan intervensi yang digerakkan oleh ESD untuk menilai efektivitasnya dalam mendorong tindakan pro-keberlanjutan yang berkelanjutan di antara siswa, pendidik, dan pemangku kepentingan masyarakat. Temuan ini akan berkontribusi untuk menyempurnakan metodologi ESD, memastikan bahwa pendidikan keberlanjutan bergerak melampaui pemahaman teoritis ke hasil yang nyata dan berorientasi pada tindakan, sehingga mempercepat kemajuan menuju transformasi perilaku yang selaras dengan SDG.

3 Metodologi

3.1 Bidang Studi

Gambar 1 menyoroti lokasi dua sekolah menengah tempat penelitian dilakukan, yang terletak di Minna, Nigeria, dan Matsuyama, Jepang. Pemilihan Minna, Nigeria, dan Matsuyama, Jepang, sebagai lokasi penelitian menyoroti peran konteks sosial ekonomi dan kelembagaan dalam membentuk perilaku keberlanjutan melalui ESD, yang dipandu oleh TPB. Minna, kota yang mengalami urbanisasi cepat dengan populasi yang sebagian besar kelas pekerja, menghadapi kesenjangan sistemik dalam implementasi SDG, khususnya dalam pendidikan, yang membatasi pengembangan sikap yang mendukung keberlanjutan, norma sosial, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Sebaliknya, Matsuyama, Kota Masa Depan SDG (Masuda et al. 2022 ), memiliki kerangka kerja keberlanjutan yang dilembagakan, yang memperkuat norma-norma terstruktur dan PBC yang tinggi di antara siswa. Memeriksa pengaturan ini meningkatkan pemahaman tentang bagaimana pembelajaran partisipatif dan komunikasi SDG memengaruhi keterlibatan perilaku dalam kerangka kerja TPB.

Di Minna, penelitian dilakukan di sekolah menengah swasta campuran, tempat diskusi kelompok memainkan peran kunci dalam membentuk sikap keberlanjutan dan norma sosial, yang penting untuk menumbuhkan niat perilaku. Di sisi lain, di Matsuyama, penelitian dilakukan di sekolah menengah pertama yang ditetapkan secara nasional, tempat para siswa telah terpapar pada inisiatif keberlanjutan kelembagaan yang telah lama ada yang memperkuat PBC dan komitmen terhadap tindakan keberlanjutan. Meskipun bukan penelitian komparatif, latar yang beragam ini memungkinkan pemeriksaan yang lebih luas tentang bagaimana diskusi terstruktur dan pesan SDG berinteraksi dengan konstruksi TPB untuk memengaruhi keterlibatan keberlanjutan.

Dengan memastikan keselarasan kontekstual, faktor-faktor seperti struktur pendidikan, perbedaan sosial-ekonomi, dan upaya keberlanjutan kelembagaan dipertimbangkan secara cermat untuk meminimalkan potensi bias dan memastikan bahwa temuan ditafsirkan dengan tepat. Studi ini menegaskan perlunya strategi ESD yang dapat diskalakan dan berlandaskan TPB yang beradaptasi dengan tantangan lokal sekaligus selaras dengan tujuan keberlanjutan global, dengan menekankan peran pendidikan dalam mendorong perubahan perilaku melalui sikap, norma, dan efikasi diri.

3.2 Desain Penelitian

Studi ini disetujui oleh Institutional Review Board (IRB) di Texas A&M University (STUDY2024-0417) dan ditetapkan memenuhi kriteria pengecualian sesuai dengan 45 CFR 46.104. Studi ini menggunakan desain kuasi-eksperimental untuk menilai dampak kursus ESD khusus pada tindakan keberlanjutan sukarela siswa pra-pendidikan tinggi Jepang dan Nigeria. Penelitian dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap awal, panduan pengajaran universal ESD yang dirancang sebelumnya yang dikembangkan oleh UNESCO (2017) diadaptasi dan dimodifikasi agar sesuai dengan konteks spesifik kedua negara, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti bahasa, usia, dan kebijakan pendidikan. Panduan ini menguraikan tujuan pembelajaran dan menyarankan topik dan kegiatan untuk setiap SDG, yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi inti dalam ESD. Panduan ini mengidentifikasi tujuan pembelajaran kognitif, sosio-emosional, dan perilaku untuk masing-masing dari 17 SDG.

Dengan menggunakan panduan yang dimodifikasi, para guru dan instruktur memulai dengan menyampaikan pelajaran pengantar tentang SDGs dan pentingnya SDGs tanpa secara eksplisit meminta siswa untuk bertindak. Selanjutnya, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, dan para guru memperkenalkan skenario bermain peran di mana siswa, sebagai “ahli,” diundang ke “KTT SDGs Anak” hipotetis. Dalam skenario ini, mereka diharapkan untuk menyampaikan solusi atas masalah sosial, ekonomi, atau lingkungan nyata yang penting bagi mereka. Dengan memanfaatkan materi pengajaran tambahan seperti perangkat digital interaktif, iPad, poster, proyektor, dan laptop (tergantung pada ketersediaan di setiap sekolah), dan dengan campur tangan guru yang minimal, siswa secara aktif meneliti, berkolaborasi, berdiskusi, dan menyiapkan presentasi mereka, yang kemudian dibagikan kepada seluruh kelas. Sasaran dari fase ini adalah perolehan pengetahuan dan perubahan sikap terhadap SDGs. Meskipun diskusi sangat dianjurkan, tidak semua siswa terlibat secara aktif dalam komponen diskusi sesi ini.

Pada tahap kedua, 3 minggu setelah kursus ESD khusus, survei daring yang didasarkan pada tinjauan menyeluruh literatur relevan yang dirancang oleh para peneliti diberikan kepada para peserta. Survei ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang kompetensi inti yang diperoleh dari kursus ESD. Survei tersebut terdiri dari empat bagian, yang masing-masing mengumpulkan berbagai jenis data yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Pada akhirnya, analisis data ini berupaya untuk menentukan apakah kursus ESD secara efektif memperdalam pengetahuan siswa tentang SDG dan apakah pengetahuan yang diperoleh, ditambah dengan partisipasi dalam komponen diskusi sesi ESD, memotivasi siswa untuk melakukan tindakan sukarela terkait keberlanjutan.

3.3 Evaluasi Pengambilan Sampel

Sampel praktis (Kam et al. 2007 ) yang terdiri dari 133 siswa didaftarkan dalam evaluasi, yang sebagian besar terdiri dari peserta Jepang ( n = 106) dan Nigeria ( n = 27). Kedua kelompok tersebut mencakup lebih banyak siswa perempuan ( n = 55 di Jepang; n = 17 di Nigeria) daripada siswa laki-laki ( n = 51 di Jepang; n = 10 di Nigeria). Di antara siswa tersebut, 119 menerima kursus ESD khusus, sementara 14 tidak. Evaluasi tersebut secara khusus difokuskan pada efektivitas kursus, dengan penekanan khusus pada bagian diskusi pada kesimpulannya.

Dengan bimbingan minimal dari guru atau instruktur, peserta didorong untuk terlibat dalam diskusi yang difokuskan pada SDGs yang berorientasi pada tindakan, yang dikenal sebagai “Teori untuk Tindakan,” yang relevan dengan konteks lokal mereka. Dalam diskusi ini, siswa berperan sebagai “pakar” hipotetis. Meskipun ada kendala dalam lingkungannya, setiap siswa mengembangkan rencana tindakan untuk mencapai SDGs tertentu berdasarkan pembelajaran mereka dari kursus tersebut. Rencana ini dibentuk oleh rasa kendali mereka dan dukungan yang mereka terima dari teman, keluarga, dan komunitas mereka. Eksplorasi menyeluruh tentang kesenjangan antara realitas saat ini dan hasil ideal ini melibatkan 60 siswa dalam kelompok partisipasi aktif, sementara 73 siswa membentuk kelompok kontrol non-peserta (ini secara ketat berada di segmen diskusi).

3.4 Langkah Pengumpulan Data

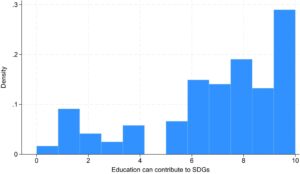

Diskusi kelompok memainkan peran penting dalam penelitian ini. Sebelum kursus, setiap siswa, terlepas dari status partisipasi diskusi mereka, ditanya, “Bagaimana pendidikan dapat berkontribusi pada SDGs seperti pengentasan kemiskinan, pembangunan pedesaan, kesejahteraan, atau energi?” Pertanyaan ini bertujuan untuk mengukur minat setiap siswa dan berfungsi sebagai kovariat “Keyakinan” untuk menginformasikan persiapan studi kasus yang relevan untuk setiap SDG. Siswa menilai keyakinan mereka pada skala dari nol hingga sepuluh, dan skor ini digunakan sebagai fitur yang dapat diamati untuk evaluasi. Histogram yang dihasilkan (Gambar 2 ) menunjukkan kepadatan skor keyakinan yang lebih tinggi yang mengelompok ke arah ujung atas skala, dengan skor rata-rata tujuh dan deviasi standar 2,83. Distribusi ini menyoroti tingkat minat dan keyakinan yang umumnya tinggi pada dampak positif pendidikan dalam mencapai SDGs di antara para siswa.

Catatan: Stata (v. SE 18.5) menghasilkan angka ini

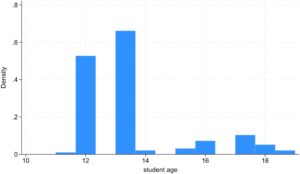

Sebagian besar siswa berusia 12 atau 13 tahun, dengan mayoritas berusia antara 11 dan 19 tahun, yang menunjukkan distribusi usia yang tidak normal. Gambar 3 menunjukkan histogram bahwa 27 siswa berusia 14 hingga 19 tahun, sementara 106 siswa berusia lebih muda.

Catatan: Stata (v. SE 18.5) menghasilkan angka ini

Pencocokan statistik fitur yang diamati sebelumnya sangat penting untuk menentukan penanganan diskusi tentang tindakan tersebut. Paparan/frekuensi SDGs adalah variabel independen dan penjelas lain yang dapat mendorong tindakan. Di Jepang, Markas Besar Promosi SDGs, yang dipimpin oleh perdana menteri dan menteri kabinet, bekerja sama erat dengan pemerintah daerah untuk mengubah kota-kota masa depan dalam SDGs serta iklan/promosi publik untuk mendapatkan dukungan yang selaras dari publik (Morita et al. 2020 ). Karena sebagian besar siswa adalah orang Jepang, evaluasi mengambil informasi yang relevan, di mana 15 orang terpapar SDGs setiap hari, dan 89 sering kali melawan kelompok 29 orang yang jarang terpapar. Kategori ordinal ini ditangkap atas nama paparan SDGs.

3.5 Analisis Data

3.5.1 Pencocokan Tepat Kasar (CEM)

Untuk memastikan perbandingan yang kuat antara kelompok perlakuan (siswa yang mengambil kursus khusus ESD dan terlibat aktif dalam diskusi) dan kelompok kontrol (siswa yang mengambil kursus tetapi tidak berpartisipasi dalam diskusi), pencocokan eksak yang kasar (CEM) digunakan. CEM adalah teknik statistik yang dirancang untuk mengurangi bias dengan mencocokkan siswa berdasarkan karakteristik yang dapat diamati seperti usia, keyakinan, jenis kelamin, dan kebangsaan. Metode ini meningkatkan keseimbangan antara kelompok, yang mengarah pada estimasi efek perlakuan yang lebih akurat. CEM membangun kecocokan statistik di seluruh kelompok kontrol dan perlakuan berdasarkan fitur yang dapat diamati bersama, yang memerlukan identifikasi kontrol (non-peserta) dan perlakuan (peserta) dengan karakteristik yang sama. Karena persyaratan pencocokan yang ketat ini, beberapa peserta yang tidak cocok pasti dikeluarkan dari analisis (Glennerster dan Takavarasha 2014 ). Dalam penelitian ini, pengurangan signifikan dalam statistik L1 multivariat dari 0,432 menjadi 0,316 menunjukkan peningkatan substansial dalam keseimbangan kelompok.

3.5.2 Model CEM untuk Penelitian Ini

Untuk memastikan perbandingan yang kuat antara kelompok perlakuan (siswa yang berpartisipasi dalam kursus ESD) dan kelompok kontrol, digunakan Coarsened Exact Matching (CEM). CEM adalah teknik statistik yang mengurangi bias dengan mencocokkan siswa berdasarkan karakteristik yang dapat diamati, seperti usia, keyakinan, jenis kelamin, dan kebangsaan. Proses CEM melibatkan beberapa langkah:

- Memperkasar Data: Variabel kontinu (misalnya usia, skor keyakinan) diperkasar menjadi interval diskret untuk membuat kelompok yang sebanding dengan menyederhanakan proses pencocokan.

- Membuat Strata: Setiap variabel yang dikasar mendefinisikan strata, yang merupakan kombinasi interval di semua variabel. Siswa dikelompokkan ke dalam strata ini berdasarkan karakteristik mereka.

- Pencocokan: Dalam setiap strata, siswa dalam kelompok perlakuan (mereka yang mengambil kursus ESD dan terlibat dalam diskusi) dicocokkan dengan siswa dalam kelompok kontrol (mereka yang mengambil kursus ESD tetapi tidak berpartisipasi dalam diskusi).

- Menghitung Ketidakseimbangan: Ketidakseimbangan keseluruhan antara kelompok perlakuan dan kontrol dinilai menggunakan statistik L1, yang mengukur perbedaan antara histogram multidimensi dari semua kovariat pra-perlakuan dalam kelompok perlakuan dibandingkan dengan kelompok kontrol. Penurunan statistik L1 multivariat dari 0,432 menjadi 0,316 menunjukkan peningkatan substansial dalam keseimbangan antara kelompok.

Estimator pencocokan mengontrol kovariat praperlakuan untuk mengatasi kelompok yang diperlakukan dan kontrol yang tidak identik dalam praperlakuan karena kurangnya penugasan acak (King dan Nielsen 2019 ). Kovariat praperlakuan dilambangkan sebagai X = (X 1 , X 2 , …, X k ), himpunan data k-dimensi di mana setiap X j adalah vektor kolom dari nilai yang diamati dari variabel praperlakuan j untuk sampel n. Ekspresi tersebut adalah X = [X ij , i = 1, …, n , j = 1, …, k ].

Dalam konteks ini, mari kita bahas:

- Timenunjukkan indikator pengobatan untuk individu i , dimanaTi=1jika individu tersebut menerima perawatan (mengambil kursus ESD dan berpartisipasi dalam diskusi) danTi=0jika sebaliknya.

- Yi(1)menunjukkan hasil potensial bagi individu i jika mereka menerima perawatan.

- Yi(0)menunjukkan hasil potensial bagi individu i jika mereka menerima perawatan.

Hasil yang diamatiYidengan demikian dapat diungkapkan sebagai:

Di mana

adalah frekuensi relatif strata k-dimensi untuk kelompok yang diberi perlakuan dan kelompok kontrol, masing-masing. Statistik L1 sebesar 0 menunjukkan kecocokan atau keseimbangan sempurna, sedangkan 1 menunjukkan ketidakseimbangan sempurna.

Algoritma CEM beroperasi dengan cara berikut:

- Mulailah dengan kovariat X dan duplikat X *.

- Kasar X * berdasarkan titik potong yang ditentukan pengguna.

- Buat stratum yang sesuai untuk setiap observasi X * yang unik dan tetapkan setiap observasi ke stratumnya masing-masing.

- Terapkan strata pada data asli, X , dan abaikan semua pengamatan dari strata yang tidak menyertakan setidaknya satu unit perlakuan dan satu unit kontrol.

Setelah menyelesaikan langkah-langkah ini, strata tersebut berfungsi sebagai dasar untuk menghitung efek perlakuan (Blackwell et al. 2009 ). Estimasi akhir untuk SATT diperoleh menggunakan regresi logistik dengan bobot CEM. Dengan menerapkan fungsi logistik pada data, metode ini memperkirakan kemungkinan bahwa titik input dikaitkan dengan tindakan SDG sukarela (dikodekan sebagai 0 = tidak atau 1 = ya).

4 Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Pencocokan CEM

Analisis data dilakukan dengan menggunakan Stata versi SE 18.5, yang menyediakan wawasan utama ke dalam ketidakseimbangan global secara keseluruhan sebagaimana diuraikan dalam Tabel 1. Statistik L1 multivariat, yang mengukur jarak antara distribusi, digunakan untuk menilai ketidakseimbangan, dengan memperhitungkan kovariat seperti usia, keyakinan, dan kebangsaan. Analisis mengidentifikasi ketidakseimbangan 0,432 dalam kelompok perlakuan yang terlibat dalam diskusi kelas (“diskusi kursus”). Nilai statistik L1 ini berfungsi sebagai referensi dasar untuk data yang tidak cocok, yang memungkinkan perbandingan yang berarti dengan kumpulan data lain yang telah menjalani penyesuaian Coarsened Exact Matching (CEM). Dengan menetapkan dasar ini, kita dapat mengevaluasi efektivitas CEM secara lebih akurat dalam mengurangi ketidakseimbangan dan memastikan hasil yang lebih andal dan valid dalam analisis berikutnya.

| Variabel | L1 | Berarti | menit | 25% | 50% | 75% | Maksimal |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Usia | 0.19 | -0,68 | 1 | angka 0 | angka 0 | -2 | angka 0 |

| Keyakinan | 0.13 | 0.81 | 1 | 1 | angka 0 | 1 | angka 0 |

| Jenis kelamin | 0.11 | 0.11 | angka 0 | angka 0 | 1 | angka 0 | angka 0 |

| Kebangsaan | 0.19 | 0.19 | angka 0 | 1 | angka 0 | angka 0 | angka 0 |

Catatan: Jarak L1 multivariat adalah 0,432. Variabel perlakuan: “Pembahasan mata kuliah.

Tabel 2 menyajikan ringkasan hasil CEM. Analisis CEM dilakukan menggunakan interval dua tahun yang dipilih pengguna dalam rentang usia 11 hingga 19 tahun, dengan keyakinan dibagi menjadi lima kategori yang sama. Karena jenis kelamin dan kebangsaan adalah variabel biner, strata dibuat untuk mewakili semua kemungkinan kombinasi faktor-faktor ini. Data kemudian disusun ke dalam strata ini, dengan bobot yang sesuai diterapkan pada masing-masing. Variabel perlakuan tetap konsisten selama analisis.

| Jumlah Strata: | 14 | |

| Jumlah strata yang cocok | 12 |

| Kontrol | Perlakuan | |

|---|---|---|

| Semua: | 73 | 60 |

| Cocok: | 70 | 60 |

| Tiada bandingan | 3 | angka 0 |

| Ketidakseimbangan univariat | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Variabel | L1 | Berarti | menit | 25% | 50% | 75% | Maksimal |

| Usia | 0,05 | 0,06 | 1 | angka 0 | angka 0 | angka 0 | angka 0 |

| Keyakinan | 0.18 | 0.18 | 1 | angka 0 | angka 0 | 1 | angka 0 |

| Jenis kelamin | 5.6e−16 | -7.8e-16 | angka 0 | angka 0 | angka 0 | angka 0 | angka 0 |

| Kebangsaan | 2.6e−16 | −4.4e−16 | angka 0 | angka 0 | angka 0 | angka 0 | angka 0 |

Catatan: Jarak L1 multivariat: 0,3164.

Ringkasan pencocokan menginformasikan bahwa CEM efektif karena tiga alasan:

- Dua belas dipilih dari 14 strata yang mungkin.

- Hanya tiga orang yang putus sekolah terjadi pada kelompok kontrol, sementara CEM memproses 73 orang, dan tidak ada yang putus sekolah di antara individu yang diobati. CEM mempertahankan banyak individu (70 dalam kontrol dan 60 dalam pengobatan) untuk regresi logistik akhir, yang menunjukkan efisiensi metode tersebut.

- Yang paling menonjol adalah multivariatL1metrik dikurangi menjadi 0,316 dari 0,432. Setelah CEM, kelompok-kelompok tersebut sangat cocok dan seimbang, dengan pengurangan jarak lebih dari 0,1 di antara mereka.

Hasilnya menunjukkan bahwa CEM secara efektif mengurangi ketidakseimbangan kovariat, terutama terkait kebangsaan dan gender. Meskipun masih ada ketidakseimbangan kecil dalam keyakinan dan usia, disparitas yang tersisa tidak mungkin memengaruhi hasil, mengingat peningkatan secara keseluruhan. Setelah CEM, nilai L1 untuk kebangsaan dan gender adalah nol, yang menunjukkan keseimbangan sempurna untuk kovariat ini. Pada saat yang sama, keyakinan dan usia menunjukkan sedikit ketidakseimbangan residual, yang minimal (L1 ≈ 0,19 dan 0,05, berturut-turut).

4.2 RQ 1: Apakah Mata Kuliah ESD untuk SDG, Khususnya Komponen Diskusi, Memperdalam Pengetahuan SDG dan Mempengaruhi Tindakan Sukarela Mahasiswa Terkait SDG?

4.2.1 Dampak Kursus ESD dan Diskusi Kelas terhadap Tindakan Sukarela

Hasil analisis regresi logistik pasca-CEM memberikan dukungan empiris yang kuat untuk TPB dengan menunjukkan bagaimana diskusi kelas terstruktur dalam kursus khusus ESD secara signifikan meningkatkan kemungkinan siswa untuk terlibat dalam tindakan keberlanjutan sukarela. Temuan menunjukkan bahwa siswa yang berpartisipasi aktif dalam diskusi lebih mungkin untuk mengambil tindakan keberlanjutan dibandingkan dengan mereka yang tidak terlibat dalam diskusi. Ini sejalan dengan premis inti TPB bahwa niat perilaku—dan akhirnya, tindakan—dibentuk oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan (Ajzen 1991 ). Peran diskusi dalam membina hubungan kognitif dan emosional dengan topik keberlanjutan menunjukkan bahwa pendekatan pedagogis ini memperkuat ketiga konstruksi TPB, menjadikannya komponen penting dalam implementasi ESD yang efektif.

Studi sebelumnya biasanya mengeksplorasi dimensi berorientasi tindakan ESD untuk SDGs melalui persepsi (Andersson et al. 2013 ), sikap (Nousheen et al. 2020 ), atau tinjauan pustaka (Mulder et al. 2015 ; Ssossé et al. 2021 ). Namun, bukti empiris yang disajikan dalam studi ini signifikan karena dua alasan utama. Pertama, ini menunjukkan bahwa dalam konteks kuasi-eksperimental studi ini, ESD secara efektif membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengambil tindakan. Kedua, ini juga menekankan bahwa hanya menggabungkan ESD ke dalam kurikulum tidaklah cukup; mengintegrasikan diskusi kelas sangat penting karena diskusi ini memberikan katalis emosional dan kognitif, memotivasi siswa untuk mengubah pengetahuan menjadi tindakan.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang temuan ini, khususnya melalui kerangka panduan TPB, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan yang lebih kuat dalam tindakan sukarela terkait SDG di antara siswa yang berpartisipasi dalam diskusi menunjukkan bahwa kursus khusus ESD, khususnya diskusi kelas, secara positif memengaruhi sikap mereka terhadap keberlanjutan. Menurut TPB, sikap terhadap suatu perilaku mencerminkan evaluasi individu terhadap keinginan untuk melakukannya (Ajzen 1991 ). Diskusi kemungkinan memfasilitasi pemikiran kritis dan refleksi yang lebih dalam, yang memungkinkan siswa untuk bergerak melampaui penerimaan pasif terhadap konsep keberlanjutan menuju apresiasi aktif terhadap kepentingan pribadi dan kolektif mereka. Hal ini sejalan dengan temuan sebelumnya (Saleem dan Dare 2023 ) yang menunjukkan pedagogi tindakan ESD meningkatkan kesadaran keberlanjutan, yang memperkuat bahwa wacana yang terlibat dapat secara signifikan mengubah sikap siswa terhadap perilaku pro-lingkungan.

Lebih jauh, studi ini menyoroti peran norma subjektif—harapan sosial yang dirasakan seputar keterlibatan keberlanjutan. Diskusi kelas menyediakan ruang interaktif sosial tempat siswa mengamati teman sebaya yang mengekspresikan komitmen terhadap keberlanjutan, memperkuat keyakinan normatif bahwa tindakan tersebut dihargai dan diharapkan dalam komunitas belajar mereka. Signifikansi penguatan yang dimediasi teman sebaya ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (Rudsberg et al. 2013 ), yang menemukan bahwa diskusi argumentatif meningkatkan pemahaman siswa tentang isu-isu sosio-ilmiah dan memperkuat motivasi mereka untuk bertindak. Dengan menanamkan wacana keberlanjutan dalam konteks sosial, studi ini mengonfirmasi pernyataan TPB bahwa pengaruh sosial memainkan peran kunci dalam membentuk niat perilaku, menjadikan diskusi partisipatif sebagai alat pedagogis yang penting.

Selain itu, kontrol perilaku yang dirasakan, yang merujuk pada kepercayaan individu dalam kemampuan mereka untuk melakukan suatu perilaku, tampaknya ditingkatkan melalui pembelajaran berbasis diskusi dalam kursus khusus ESD. Hal ini ditunjukkan melalui fakta bahwa siswa yang terlibat dalam diskusi secara signifikan lebih mungkin untuk menerjemahkan pengetahuan keberlanjutan menjadi tindakan, yang menunjukkan bahwa wacana terstruktur tidak hanya memberikan informasi tetapi juga menumbuhkan kemanjuran diri dan keterampilan memecahkan masalah yang diperlukan untuk mengambil langkah-langkah konkret. Ini juga sejalan dengan premis TPB bahwa kontrol perilaku yang dirasakan lebih tinggi berkorelasi dengan niat perilaku yang lebih kuat, karena siswa yang merasa lebih mampu mengatasi tantangan keberlanjutan lebih cenderung mengambil inisiatif. Lingkungan belajar interaktif yang diciptakan oleh diskusi kelas memperkuat keyakinan siswa pada kapasitas mereka untuk terlibat dalam perilaku keberlanjutan, mendukung penelitian sebelumnya yang menyoroti pentingnya pembelajaran partisipatif dan eksperiensial (Icihnose 2019 ).

Temuan-temuan ini menekankan bahwa sekadar memasukkan ESD ke dalam kurikulum tidaklah cukup; sebaliknya, pendekatan pedagogis yang melibatkan siswa secara aktif melalui diskusi diperlukan untuk mendorong perubahan perilaku. Dengan memperkuat sikap positif, menumbuhkan norma subjektif yang mendukung, dan memperkuat kontrol yang dirasakan, diskusi terstruktur berfungsi sebagai mekanisme yang ampuh untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan dengan tindakan dalam pendidikan keberlanjutan. Validasi empiris TPB dalam kerangka ESD ini menyoroti pentingnya merancang lingkungan belajar yang interaktif dan berpusat pada siswa yang tidak hanya menginformasikan tetapi juga memberdayakan siswa untuk mengambil tindakan keberlanjutan yang bermakna.

4.2.2 Keterlibatan Beragam dalam Keberlanjutan

Analisis awan kata (Gambar 4 ) menyoroti berbagai tindakan keberlanjutan sukarela yang dilakukan oleh siswa, termasuk daur ulang, pemilahan sampah, konservasi energi, penggunaan produk ramah lingkungan, dan promosi kesehatan. Keragaman tindakan ini menunjukkan bahwa kursus ESD secara efektif menerjemahkan pengetahuan keberlanjutan menjadi keterlibatan perilaku tanpa instruksi eksplisit, selaras dengan TPB. Menurut TPB (Ajzen 1991 ), niat perilaku—dan akhirnya perilaku—dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Oleh karena itu, sifat sukarela dari tindakan ini menyoroti perubahan sikap dan internalisasi norma keberlanjutan, yang menunjukkan efektivitas kursus dalam mendorong perubahan perilaku yang dimotivasi sendiri. Fakta bahwa siswa terlibat dalam perilaku ini bahkan beberapa minggu setelah kursus menunjukkan dampak yang bertahan lama pada niat perilaku mereka, yang memperkuat peran jangka panjang ESD dalam membentuk individu yang sadar akan keberlanjutan.

Catatan: Bjorn's Word Clouds, sebuah program add-in Excel, menghasilkan gambar ini

Dalam konteks yang sama, variasi dalam tindakan sukarela di antara siswa dapat dijelaskan sebagian oleh faktor lingkungan dan sosial ekonomi kontekstual, yang memengaruhi kontrol perilaku yang dipersepsikan, sebuah konstruksi TPB utama yang merujuk pada kepercayaan diri individu dalam kemampuan mereka untuk melakukan suatu perilaku. Kedekatan sekolah Jepang dengan badan air mungkin telah meningkatkan keterlibatan siswa dalam upaya konservasi air, sedangkan siswa di wilayah pedalaman semi-kering Nigeria mungkin memprioritaskan pengelolaan limbah dan konservasi energi karena masalah lingkungan setempat. Perbedaan ini menyoroti bagaimana aksesibilitas dan kelayakan tindakan keberlanjutan yang dipersepsikan bervariasi menurut konteks, memperkuat pernyataan TPB bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan secara kuat memprediksi apakah individu merasa mampu terlibat dalam perilaku tertentu.

Selain itu, kesenjangan ekonomi antara Jepang dan Nigeria memainkan peran penting dalam membentuk keterlibatan siswa dalam keberlanjutan, memengaruhi norma subjektif dan kontrol perilaku yang dirasakan. Dalam ekonomi maju dengan kebijakan keberlanjutan yang dilembagakan, siswa Jepang mungkin mengalami penguatan normatif yang lebih besar terhadap perilaku keberlanjutan melalui program pendidikan terstruktur, harapan masyarakat, dan inisiatif pemerintah. Sebaliknya, dalam ekonomi berkembang dengan dukungan infrastruktur terbatas untuk keberlanjutan, siswa Nigeria mungkin lebih bergantung pada pengaruh teman sebaya dan agensi pribadi untuk mengadopsi perilaku berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan penekanan TPB pada norma subjektif, karena tindakan keberlanjutan lebih mungkin terjadi ketika individu menganggapnya bernilai secara sosial dan dipraktikkan secara luas.

Temuan-temuan ini menyoroti perlunya strategi ESD yang peka terhadap konteks, memastikan bahwa pendidikan keberlanjutan selaras dengan realitas lingkungan, ekonomi, dan sosial setempat. Sementara ESD berfungsi sebagai kerangka kerja global untuk pendidikan keberlanjutan, dampaknya dimaksimalkan ketika disesuaikan dengan kendala dan peluang khusus dalam beragam latar budaya dan geografis. Sebagaimana dibuktikan dalam penelitian sebelumnya (Bylund et al. 2022 ; Gregersen-Hermans 2021 ; Kimura 2024 ; Zguir et al. 2021 ), implementasi ESD yang efektif memerlukan pendekatan pedagogis lokal yang memperhitungkan variasi dalam kontrol perilaku yang dirasakan, norma subjektif, dan pengaruh sikap. Mengintegrasikan pertimbangan kontekstual ini dalam kerangka kerja ESD yang diinformasikan TPB dapat meningkatkan relevansi dan efektivitas pendidikan keberlanjutan, memastikan bahwa siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan tetapi juga mengembangkan motivasi dan kapasitas untuk bertindak dengan cara yang bermakna dalam lingkungan spesifik mereka.

4.3 RQ 2: Apakah Pemaparan Komunikasi SDG Memperkuat Pengetahuan SDG Siswa dan Memengaruhi Tindakan Sukarela Siswa?

4.3.1 Pengaruh Pemaparan Komunikasi SDG

Temuan pada paparan komunikasi SDG memberikan dukungan empiris untuk TPB dengan menunjukkan bagaimana keterlibatan yang sering dengan pesan keberlanjutan memengaruhi kemungkinan siswa mengambil tindakan keberlanjutan sukarela. Analisis regresi logistik (Tabel 3 ) mengungkapkan bahwa siswa yang menemukan informasi terkait SDG setiap hari jauh lebih mungkin untuk terlibat dalam perilaku keberlanjutan daripada mereka yang paparannya lebih rendah, hasil yang sedikit signifikan pada tingkat kepercayaan 0,05. Sementara kategori “sering” (OR = 2,43) tidak mencapai signifikansi statistik, tren tersebut menunjukkan bahwa paparan berkelanjutan memperkuat keterlibatan perilaku. Ini sejalan dengan pernyataan TPB (Ajzen 1991 ) dan menunjukkan bahwa keakraban yang lebih besar dengan konsep keberlanjutan menumbuhkan motivasi yang lebih kuat dan kemampuan yang dirasakan untuk bertindak.

| Ringkasan model | |

|---|---|

| Jumlah observasi | 130 |

| LR Chi-kuadrat (3) | 21.35 |

| Probabilitas > Chi-kuadrat | 0,0001 |

| Semu R 2 | 0.1313 |

| Logaritma kemungkinan | -70.6214 |

| Prediktor | Rasio peluang | Kesalahan standar. | dari | P | Interval konfig. 95% |

|---|---|---|---|---|---|

| Diskusi kursus | 3.95 | 1.72 | 3.15 | 0,002 | [1.68, 9.27] |

| paparan SDG | |||||

| Sering | 2.43 | 2.06 | 1.05 | 0.293 | [0,46, 12,74] |

| Setiap hari | 6.27 | 6.37 | 1.81 | 0,071 tahun | [0,85, 45,97] |

| _kontra | 0,09 | 0,07 | -3,00 | 0.000 | [0,02, 0,43] |

Catatan: _cons memperkirakan peluang dasar. Diskusi kursus adalah variabel perlakuan (0 = tidak berpartisipasi, 1 = berpartisipasi), paparan SDG mengukur seberapa sering siswa mendengar tentang SDG di luar sekolah. Kategori referensi kami adalah kelompok yang "jarang terpapar".

Peran norma subjektif khususnya relevan dalam menafsirkan temuan-temuan ini. TPB berpendapat bahwa individu cenderung terlibat dalam perilaku yang mereka anggap didukung secara sosial. Seringnya pesan SDG terlihat di sekolah, transportasi umum, dan ruang publik memperkuat ekspektasi masyarakat yang dirasakan terkait keberlanjutan, memperkuat keyakinan siswa bahwa perilaku pro-lingkungan tidak hanya didorong tetapi juga dipraktikkan secara luas. Penguatan sosial ini kemungkinan meningkatkan kewajiban dan motivasi yang dirasakan siswa untuk menyesuaikan diri, menjadikan perilaku keberlanjutan lebih normatif dan diinginkan. Perbedaan signifikan dalam keterlibatan antara mereka yang terpapar pesan SDG setiap hari dan mereka yang jarang terpapar menunjukkan bahwa penguatan yang berkelanjutan sangat penting dalam mempertahankan keunggulan norma keberlanjutan.

Selain itu, kontrol perilaku yang dirasakan—prediktor utama tindakan dalam TPB—tampaknya dipengaruhi oleh frekuensi dan kejelasan pesan SDG. Pemaparan yang konsisten terhadap informasi terkait keberlanjutan dapat meningkatkan efikasi diri siswa dengan memberikan contoh konkret, panduan praktis, dan kisah sukses, sehingga mengurangi hambatan yang dirasakan untuk bertindak. Hal ini sejalan dengan Ismail et al. ( 2022 ), yang menemukan bahwa meskipun pemuda Malaysia sering terpapar pesan SDG melalui pendidikan dan media, terdapat kesenjangan antara kesadaran dan tindakan, yang menunjukkan bahwa pemaparan pasif saja tidak cukup. Demikian pula, Yuan et al. ( 2022 ) menyoroti bagaimana pemaparan terhadap tema SDG seperti kesetaraan gender dan kesehatan di kalangan siswa Tiongkok berperan dalam keterlibatan keberlanjutan, dengan menekankan pentingnya kejelasan dan relevansi pesan dalam membentuk respons perilaku.

Temuan-temuan ini memperkuat perlunya komunikasi SDG strategis yang sering dilakukan dan berorientasi pada tindakan, yang memastikan bahwa siswa tidak hanya menerima informasi tetapi juga mengembangkan kepercayaan diri dan motivasi untuk menindaklanjutinya. Dalam kerangka TPB, pesan keberlanjutan harus dirancang untuk meningkatkan sikap positif, memperkuat norma sosial, dan memperkuat kendali yang dirasakan atas tindakan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan komunikasi SDG secara mulus ke dalam lingkungan pendidikan dan publik sehari-hari, lembaga dapat menciptakan ekosistem perilaku di mana keberlanjutan terus diperkuat, yang pada akhirnya mendorong keterlibatan sukarela yang lebih besar dalam tindakan keberlanjutan.

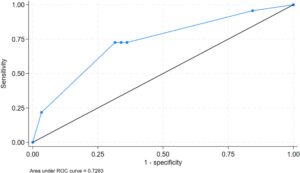

4.4 Estimasi Pasca

Melakukan estimasi pasca, termasuk kedua sekolah, mengenai efek perlakuan yang sama sangat penting, selain hasil utama. Uji Hosmer-Lemeshow dan kurva karakteristik operasi penerima (ROC) membantu menilai kebaikan keseluruhan kecocokan untuk model regresi logistik. Hasil uji Hosmer-Lemeshow menunjukkan bahwa nilai – p (Prob > chi2 = 0,3143; Pearson chi2(2) = 2,31) lebih besar dari 0,05; tidak ada bukti signifikan yang menunjukkan kurangnya kecocokan untuk model ini. Ternyata model logistik memprediksi hasil yang diamati dengan cukup baik. Kurva ROC (Gambar 5 ) juga menunjukkan sensitivitas terhadap rasio positif benar terhadap spesifisitas-1 (rasio positif palsu) untuk berbagai nilai ambang batas. AUC sebesar 0,7283 menunjukkan bahwa model kami cukup praktis dalam membedakan antara siswa yang pengetahuannya meningkat (kelompok perlakuan) dan mereka yang pengetahuannya tidak meningkat (kelompok kontrol). Kedua hasil menunjukkan bahwa model regresi logistik sangat cocok. Namun, AUC menyiratkan sekitar 27% klasifikasi masih dapat mengakibatkan kesalahan atau tumpang tindih antara kelompok yang diberi perlakuan dan kelompok kontrol.

Berikutnya, menilai efek interaksi membantu menentukan apakah efek pengobatan bervariasi di antara subkelompok. Istilah interaksi yang tidak signifikan ( p > 0,05) menunjukkan bahwa efek pengobatan konsisten di seluruh kebangsaan dan gender, yang mendukung generalisasi intervensi Tabel 4 tentang efek interaksi mencakup dua istilah interaksi: diskusi kursus dengan kebangsaan dan diskusi kursus dengan gender. Kedua nilai- p (masing-masing 0,561 dan 0,324) jauh di atas ambang batas 0,05 untuk signifikansi. Istilah interaksi yang tidak signifikan menunjukkan bahwa efek pengobatan konsisten di seluruh subkelompok gender dan kebangsaan. Secara khusus, pengaruh ESD pada peningkatan pengetahuan siswa serupa untuk siswa laki-laki dan perempuan, serta untuk siswa dari Matsuyama, Jepang, dan Minna, Nigeria. Efek pengobatan yang konsisten di berbagai latar belakang demografi dan budaya menyoroti potensi program pendidikan SDG yang efektif di lingkungan yang beragam.

| Ringkasan Model | |

|---|---|

| Jumlah observasi | 130 |

| LR Chi-kuadrat (3) | 29.14 |

| Probabilitas > Chi-kuadrat | 0,0001 |

| Semu R 2 | 0.1792 |

| Logaritma kemungkinan | -66,73 |

| Prediktor | Rasio peluang | Kesalahan standar. | dari | P | Interval Konfig. 95% |

|---|---|---|---|---|---|

| Diskusi kursus | 0.43 | 0.9 | -0,4 | 0.686 | [0,007, 26,11] |

| Jenis kelamin | 0.39 | 0.27 | -1,39 | 0.17 | [0,1, 1,49] |

| Kebangsaan | 0,01 | 0,03 | -1,7 | 0,09 | [0,00, 1,95] |

| Diskusi Kursus × Gender | 1.67 | 1.48 | 0,58 | 0,561 tahun | [0.29, 9.51] |

| Diskusi Kursus × Kebangsaan | 7.89 | 16.51 | 0,99 | 0.324 | [0,13, 477,55] |

| paparan SDG | |||||

| Sering | 53.03 | 129.09 | 1.64 | 0.1 | [0,46, 6139,18] |

| Setiap hari | 81.46 | 191.94 | 1.87 | 0,06 | [0.8, 8253.04] |

| _kontra | 0.5 | 0.51 | -3,00 | 0.5 | [0,07, 3,66] |

5 Kesimpulan

Temuan studi ini memberikan dukungan empiris yang kuat bagi TPB sebagai kerangka kerja yang kuat untuk memahami bagaimana diskusi terstruktur dalam kursus ESD dan komunikasi SDG yang sering membentuk tindakan keberlanjutan sukarela di antara para siswa. TPB menyatakan bahwa niat perilaku, dan akhirnya perilaku, dibentuk oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan (Ajzen 1991 ). Oleh karena itu, dampak signifikan diskusi kelas terhadap keterlibatan keberlanjutan menyoroti peran penting pengembangan sikap dalam mendorong perilaku pro-lingkungan.

Diskusi memberi siswa suatu platform untuk terlibat secara kritis dengan konsep keberlanjutan, menantang praduga, dan membangun pemahaman yang lebih bernuansa tentang tanggung jawab pribadi dan kolektif mereka terhadap keberlanjutan. Tidak seperti transmisi pengetahuan pasif, diskusi terstruktur memfasilitasi pemrosesan kognitif aktif, yang merupakan hal mendasar untuk membentuk sikap positif dan memperkuat motivasi intrinsik untuk terlibat dalam praktik berkelanjutan. Fakta bahwa siswa yang berpartisipasi dalam diskusi hampir empat kali lebih mungkin terlibat dalam tindakan keberlanjutan daripada mereka yang tidak melakukannya menggambarkan potensi transformatif lingkungan belajar partisipatif dalam ESD.

Di luar sikap, penelitian ini juga menyoroti peran penting norma subjektif, sebuah konstruksi TPB utama yang merujuk pada tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku. Pendidikan keberlanjutan bukan hanya tentang transfer pengetahuan; melainkan, ini adalah proses sosial di mana perilaku dipengaruhi oleh interaksi antarteman, penguatan sosial, dan pembelajaran kolektif. Temuan menunjukkan bahwa diskusi terstruktur dari kursus ESD menumbuhkan rasa komitmen bersama terhadap keberlanjutan, membuat perilaku pro-lingkungan lebih diinginkan secara sosial. Siswa yang terlibat aktif dalam diskusi terpapar pada advokasi rekan sejawat untuk keberlanjutan, yang memperkuat gagasan bahwa tindakan keberlanjutan diharapkan dan dihargai dalam komunitas belajar mereka. Mengingat bahwa norma subjektif sangat memprediksi niat perilaku (Bamberg dan Möser 2007 ), penelitian ini menunjukkan bahwa ESD harus memprioritaskan model pembelajaran kolaboratif, inisiatif keberlanjutan yang dipimpin oleh rekan sejawat, dan program bimbingan yang menumbuhkan keberlanjutan sebagai perilaku yang didukung secara sosial. Penelitian di masa mendatang harus menyelidiki bagaimana kekuatan norma subjektif bervariasi di seluruh konteks budaya dan kelembagaan, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana mekanisme pengaruh sosial beroperasi dalam pengaturan ESD.

Studi ini juga mengungkap peran penting dari kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam menerjemahkan pengetahuan keberlanjutan menjadi tindakan. Siswa yang sering terpapar pesan SDG—melalui materi pendidikan, kampanye institusional, dan media, terutama di luar lingkungan sekolah—enam kali lebih mungkin terlibat dalam tindakan keberlanjutan sukarela daripada mereka yang jarang terpapar pesan SDG. Hal ini sejalan dengan pernyataan TPB bahwa keyakinan individu terhadap kemampuan mereka untuk melakukan suatu perilaku merupakan penentu utama perilaku aktual. Paparan rutin terhadap pesan keberlanjutan kemungkinan berfungsi untuk menormalkan perilaku berkelanjutan, memperkuat gagasan bahwa tindakan individu yang kecil berkontribusi pada perubahan sistemik yang lebih luas. Lebih jauh, komunikasi ini mungkin telah mengurangi hambatan yang dipersepsikan terhadap tindakan keberlanjutan, menanamkan rasa keberhasilan pada siswa dengan mengilustrasikan cara yang mudah diakses dan layak untuk berkontribusi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa lembaga pendidikan harus menerapkan strategi komunikasi keberlanjutan multisaluran, memastikan bahwa pesan keberlanjutan bersifat persisten dan dapat ditindaklanjuti. Studi mendatang dapat mengeksplorasi format komunikasi mana (misalnya, media digital, platform interaktif, kampanye berbasis komunitas) yang paling efektif dalam memperkuat PBC dan mendorong keterlibatan perilaku yang berkelanjutan.

Meskipun temuan ini menekankan pentingnya diskusi terstruktur dalam kursus ESD dan pesan SDG, temuan ini juga menimbulkan pertanyaan penting mengenai retensi dan skalabilitas jangka panjang dari intervensi ini. Meskipun siswa Jepang dan Nigeria dalam studi ini mengambil tindakan sukarela beberapa minggu setelah kursus ESD, teori perubahan perilaku menunjukkan bahwa meskipun perubahan sikap dan penguatan sosial sangat penting, keterlibatan berkelanjutan dalam tindakan keberlanjutan memerlukan pembentukan kebiasaan, mekanisme penguatan, dan dukungan kelembagaan. Oleh karena itu, studi longitudinal yang mempertimbangkan periode waktu yang lebih lama diperlukan untuk menentukan apakah efek perilaku yang diamati dalam studi ini bertahan dari waktu ke waktu dan apakah paparan berulang terhadap diskusi dan pesan keberlanjutan terus memperkuat perilaku pro-lingkungan pasca-kursus. Selain itu, studi yang lebih komparatif di berbagai lingkungan sosial-budaya, ekonomi, dan kelembagaan akan memberikan wawasan berharga tentang bagaimana faktor kontekstual membentuk efektivitas intervensi ESD berbasis TPB. Mengingat bahwa perbedaan budaya dapat memengaruhi bobot konstruksi TPB, penelitian di masa mendatang harus memeriksa bagaimana norma subjektif dan PBC berinteraksi dalam konteks pendidikan yang beragam, khususnya di negara-negara dengan berbagai tingkat literasi keberlanjutan dan keterlibatan kebijakan lingkungan.

Jalan penting lain untuk penelitian adalah peran keterlibatan digital dan dorongan perilaku dalam ESD. Sementara penelitian ini difokuskan pada diskusi kelas dan paparan komunikasi SDG di luar kelas, penelitian yang muncul menunjukkan bahwa alat digital interaktif, gamifikasi, dan intervensi keberlanjutan yang digerakkan oleh AI dapat lebih meningkatkan niat perilaku dan pengambilan tindakan. Misalnya, aplikasi seluler yang memberikan umpan balik waktu nyata, mekanisme penetapan tujuan, atau tantangan keberlanjutan yang digamifikasi dapat memperkuat konstruksi TPB dengan membuat keterlibatan keberlanjutan lebih dinamis dan bermakna secara pribadi. Selain itu, penelitian tentang dorongan perilaku—seperti janji komitmen, pengingat, atau insentif sosial—dapat lebih menyempurnakan intervensi berbasis TPB dengan memperkuat efikasi diri dan mengurangi kesenjangan niat tindakan. Menjelajahi bagaimana keterlibatan digital berinteraksi dengan konstruksi TPB dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang cara meningkatkan pendidikan keberlanjutan di luar lingkungan belajar formal, menanamkan perilaku berkelanjutan ke dalam rutinitas harian siswa.

Sebagai kesimpulan, studi ini memberikan dukungan empiris yang kuat untuk efektivitas diskusi terstruktur dari kursus ESD dan komunikasi SDG yang sering dalam mendorong tindakan keberlanjutan, yang selaras dengan kerangka kerja TPB tentang pembentukan sikap, penguatan norma sosial, dan peningkatan efikasi diri. Namun, agar ESD dapat memaksimalkan potensi transformatifnya, penelitian di masa depan harus mengeksplorasi dampak longitudinal, variabilitas lintas budaya, dan strategi keterlibatan digital untuk mempertahankan dan meningkatkan perubahan perilaku. Para pembuat kebijakan dan pendidik harus menyadari bahwa pendidikan keberlanjutan bukan hanya tentang penyebaran informasi tetapi tentang menciptakan lingkungan belajar yang secara aktif membentuk determinan perilaku. Dengan menanamkan prinsip-prinsip TPB ke dalam strategi pendidikan keberlanjutan, lembaga dapat bergerak melampaui pembangunan kesadaran dan menuju transformasi perilaku sistemik, membekali siswa tidak hanya dengan pengetahuan tetapi juga motivasi dan kepercayaan diri untuk bertindak sebagai pemimpin keberlanjutan di komunitas mereka.